|

Как это не прискорбно - факт! Язва она свое дело точит, превращает поджелудочную в сито, поэтому запускать язву нельзя, это же касается и ДПК. С двенадцатиперстной кишкой ситуация еще сложнее, мы как-то оперировали одного пациента, даже писать не буду, пойду лучше пиво допивать. С утра таких воспоминаний много нельзя, жизнь патологоанатома и опасна и полна чрезвычайно негативных воспоминаний, которые сначала приходится топить в спирте, а потом полировать пивом.

|

|

Поджелудочную береги смолоду, потом не будешь бояться. У меня с 15-ти лет язва двенадцатиперстной кишки, на поджелудочной пока никак не отразилось, а мне уже 37 лет. Но читая такое, задумываешься, а вдруг??? Не хочется, пойду выпью чего-нибудь от нервов, потому что от таких новостей нервные клетки погибают в сотни раз быстрее. Вот от нервной системы точно можно пострадать.

|

|

Насчет онкологии не знаю, не болел, а язву лечу каждый сезон, почти два раза в год обострение бывает. Лечу просто - терапия после назначения врача. Никаких народных рецептов, никакой самодеятельности, только то, что доктор выписал и в аптеке купил. Как человек с большим опытом могу сказать, иначе нельзя. Лечусь и весной и осенью уже 19 лет и никаким раком пока не заболел. Так что лучше к медицине повернуться, чтобы потом себя не корить за неправильное лечение. И самое главное, вы наверное еще не знаете, но в статье написали уже, есть такая бактерия, из-за которой все язвы ЖКТ случаются. Эта бактерия предается как вирус даже при поцелуе или чиханье. Поэтому и надо идти к врачам, бактериальное заболевние самостоятельно не вылечишь, даже не проверяйте.

|

|

Проблема лечит, никто не хочет бесплатно лечиться… Принципы диспансеризации больных с предъязвенным состоянием в основном совпадают с таковыми при эрозивно-язвенном поражении выходного отдела желудка и луковицы двенадцатиперстной кишки. Врачебный осмотр подростков в поликлинике должен проводиться не реже одного раза в 6 мес (сентябрь-октябрь, февраль-март). По показаниям проводят общий анализ крови, исследуют желудочную секрецию фракционным методом, обязательно эндоскопическое исследование, которое при необходимости может быть дополнено прицельной биопсией с последующим морфологическим изучением слизистой оболочки. Рентгенологическое исследование в связи с его малой информативностью и определенным риском облучения подростка мы не рекомендуем проводить. Как и большинство авторов, мы считаем, что профилактическая противорецидивная терапия является важным звеном в диспансеризации, в частности подростков. Профилактическое лечение язвенной болезни двенадцатиперстной кишки и хронического гастрита описано в соответствующих главах. Следует только подчеркнуть, что для определения оптимального периода проведения его врачу надо тщательно проанализировать данные наблюдения за подростком в предшествующие годы.

При этом подростковому врачу необходимо помнить, что диагноз язвенной болезни двенадцатиперстной кишки нельзя основывать на обязательном эндоскопическом подтверждении язвенного поражения луковицы. Следует изменить взгляд на язвенную болезнь как заболевание, обязательным атрибутом которого является эрозивно-язвенное поражение желудка и двенадцатиперстной кишки. Такой ошибочный подход к постановке диагноза приводит к поздней диагностике язвенной болезни у детей и подростков после многих лет безуспешного и часто неправильного лечения в амбулаторных условиях. У подростков нередко встречаются высокая кислотообразующая функция желудка, особенно в базальную фазу секреции, моторно-эвакуаторные нарушения, а также выраженная клиническая симптоматика при отсутствии макроскопических и микроскопических изменений слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки («раздраженный желудок»). Таким подросткам обязательно назначают профилактическое противорецидивное лечение в течение 2 мес преимущественно в осенне-весенний период. При этом следует учитывать факторы риска язвообразования (высокие показатели кислотности, пепсина в желудочном содержимом, непрерывный характер желудочной секреции, гиперкинезия гастродуоденальной системы, наследственная отягощенность, нервное и физическое перенапряжение, нерегулярное питание, прием алкоголя и курение).

Число неблагоприятных факторов риска, естественно, гораздо больше, чем представлено выше. Приведенная таблица может служить только определенным ориентиром в разработке профилактических и диспансерных мероприятий лечащим врачом.

Важную роль в правильной организации диспансеризации играет обеспечение непрерывности и преемственности врачебного наблюдения за подростками с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Эта преемственность касается лечебно-профилактических учреждений для детей (включая и школьный возраст), подростков и взрослых. Только при такой постановке дела можно надеяться на успех в борьбе с болезнями пищеварительного тракта.

Одним из непременных условий эффективной диспансеризации является повышение уровня подготовки подростковых врачей в области гастроэнтерологии. При этом могут быть использованы различные формы подготовки: прохождение курса на рабочем месте, клиническая ординатура, аспирантура, тематические клинические разборы больных, семинарские занятия, циклы специализации на кафедрах гастроэнтерологии в ЦИУ и т. д.

Важной задачей является более полное обследование и лечение больных подростков на догоспитальном этапе, а также правильный отбор больных, направленных на госпитализацию. К сожалению, наш опыт показывает, что у подростков при предъявлении жалоб на желудочно-кишечный тракт далеко не всегда изучают секреторную и кислотообразующую функцию желудка, не говоря уже о проведении более сложных методов исследования (ультразвуковое, эндоскопическое и т. д.).

При наблюдении подростков с патологией органов пищеварения необходима тесная взаимосвязь между подростковым врачом, гастроэнтерологом, хирургом, инфекционистом. Кроме того, подростковый врач должен обеспечивать этапность в лечении подростков с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки и желудка (поликлиника - стационар-поликлиника - санаторно-курортное лечение).

В настоящее время существуют различные подходы к амбулаторно-поликлиническому восстановительному лечению больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки и желудка. Е. И. Самсон предлагает использовать гастроэнтерологические кабинеты в системе 3-этапной реабилитации больных: стационар - отделение реабилитации - гастроэнтерологический кабинет. Рекомендуется и 4-этапная схема: поликлиника - стационар - профилакторий - санаторий. Положительные результаты при лечении больных язвенной болезнью получены А. А. Крыловым, предложившим методику прерывистой госпитализации этой категории больных: стационар - госпитализация на дому - повторная госпитализация в стационар.

Однако, какой бы из перечисленных выше методов ни был избран подростковым врачом, следует помнить, что в системе профилактического противорецидивного лечения больных язвенной болезнью поликлиническая помощь должна занимать ведущее место. При этом, как подчеркивают Г. И. Бурчинский и В. Е. Кушнир, «диспансеризация больных язвенной болезнью вследствие сложности и разнообразия клиники этого заболевания может быть успешной лишь тогда, когда она проводится в отношении каждого больного по индивидуальному плану. Эта задача для врача облегчается в том случае, если всех больных язвенной болезнью разделить на ряд диспансерных групп в зависимости от необходимости проведения тех или иных лечебных и профилактических мероприятий».

Вот, если осенью и весной на две недели всех с язвой в больницу закрывать, тогда все отлично будет!

|

08.04.2010 23:19

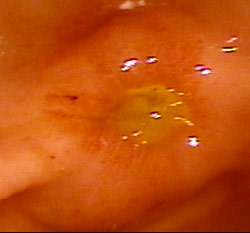

Пациенты с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки подвергаются повышенному риску заболевания раком поджелудочной железы. Шведские ученые изучили 274 случая развития злокачественных новообразований поджелудочной железы у мужчин, старше 18 лет.

08.04.2010 23:19

Пациенты с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки подвергаются повышенному риску заболевания раком поджелудочной железы. Шведские ученые изучили 274 случая развития злокачественных новообразований поджелудочной железы у мужчин, старше 18 лет.