Локализация и генетика феохромоцитом

Локализация. Локализация хромаффином определяется размещением хромаффинной ткани в организме. Феохромоцитомы могут быть надпочечниковыми и вненадпочечниковыми, по характеру своего роста - доброкачественными и злокачественными. И те и другие бывают как односторонними, так и множественными.

Грэхам, проанализировав 207 случаев феохромоцитом, нашел следующую локализацию опухоли: в правом надпочечнике - 92 случая, в левом надпочечнике - 70, в правом поясничном околопозвоночном пространстве -7, в левом - 5; перед большими сосудами брюшной полости - 4; в органе Цуккеркандля - 4; в левом грудном околопозвоночном пространстве - 2; в чревном узле - 1. В 10% случаев опухоли были вненадпочечниковыми; в 9,2% - двусторонними, в 1,5% - множественными (всего 11%). Сумингтон и Гудалл указывают, что из 283 случаев в 48% опухоли локализуются в правом надпочечнике, в 33% - в левом, в 9% бывают двусторонними, в 4% - множественными и в 5% случаев вненадпочечниковыми. Хум, пользуясь огромным материалом Барбеу и своим, находит, что 9% всех хромаффинных опухолей двусторонние. Однако он отмечает, что у детей (24%) в случаях семейных заболеваний (50%) частота обнаружения двусторонних опухолей гораздо выше, чем у взрослых больных (5,3%).

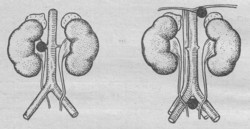

Некоторые авторы приводят более высокий процент вненадпочечниковых феохромоцитом. Так Эулер и Стром диагностировали их у 8 из 35 больных, а из 34 больных детей у 10 обнаружили вненадпочечниковую локализацию, в том числе у 4 с сопутствующими надпочечниковыми опухолями. Множественные вненадпочечниковые феохромоцитомы встречаются довольно редко. Грэхам сообщил лишь о 3 таких случаях. Локализация вненадпочечниковых феохромоцитом преимущественно брюшная - вдоль симпатической цепочки около печени и нижней полой вены, у почечной ножки около аорты, в мочевом пузыре. В литературе сообщалось также о 10 случаях внутригрудных феохромоцитом; внутригрудная локализация встречается примерно в 1% случаев. Описаны феохромоцитомы в мозгу, на шее и в других местах.

Генетика. К настоящему времени накопились уже некоторые данные, позволяющие предположить наследственную передачу заболеваемости этой опухолью.

С 1943 г., когда был описан первый случай "семейного" заболевания феохромоцитомой, по 1962 г. мы обнаружили в литературе описания 17 семей (2 из них - в отечественной литературе), ряд членов которых имел хромаффинные опухоли. О. В. Николаев и А. П. Калинин наблюдали больную со злокачественной двусторонней феохромоцитомой и множественными метастазами. По словам больной, у ее сестры, умершей от гипертонического криза, на вскрытии была обнаружена опухоль надпочечника. Хотя мы не располагаем точными данными о гистологическом строении этой опухоли, молодой возраст больной и характер ее заболевания (пароксизмальная гипертония) служат косвенным указанием на ее хромаффинную природу. Отец этих 2 больных также страдал гипертонией.

Кушман обратил внимание на довольно высокий процент числа наследственных случаев заболевания. Он указывал, что на 380 случаев феохромоцитомы приходится 33 семейных случая. Если сопоставить общее примерное число описаний феохромоцитомы в мировой литературе, которое превышает 1000, с количеством наследственных случаев, собранных в литературе и наблюдавшихся нами, то, хотя соотношение окажется меньше, чем у Кушмана, все же оно достаточно велико. Кушман даже предполагает, не имеют ли феохромоцитомы генетическую основу. Известны семьи, в которых представители трех поколений страдали феохромоцитомой - отец, две его дочери и сыновья последних. По подсчету Кушмана, в 12 семьях из 19 детей больных родителей 10 имели явную феохромоцитому, в том числе опухоль была найдена у 6 из 11 сыновей и у 4 из 8 дочерей. Тишерман, исследовав 199 представителей трех ветвей одной семьи, обнаружил среди них, помимо 7 случаев феохромоцитомы, 2 случая гемангиомы, 1 случай болезни фон Хиппеля, по 1 случаю врожденной катаракты, акроэнцефалосиндактилии, стеноза почечной артерии, 30 случаев повышенного артериального давления, 22 случая кожных образований типа пятен цвета кофе с молоком (возможно, сглаженная форма нейрофиброматоза).

Карман и Брашер, проанализировав описания 10 семей, в которых 25 человек страдали феохромоцитомой, пришли к выводу, что наследственность феохромоцитомы определяется геном доминантного типа, причем пенетрантность этого гена довольно высока. В указанных 10 семьях в 6 случаях один из родителей больного ребенка был также болен, в 2 случаях один из родителей, возможно, был болен. В 1 случае родители были здоровы, а в 7 случаях не было известно, больны ли они.

Смит также пришел к выводу, что способ наследования феохромоцитомы мономерный, доминантный, аутосомный, с разнообразной выраженностью фенотипа. При изучении наследственности феохромоцитомы необходимо тщательное и длительное наблюдение за всеми родственниками. Приводятся случаи, когда заболевание феохромоцитомой у родителей больных детей было выявлено лишь на вскрытии.

Карман и Брашер, рассматривая вариант, когда в семье родители не были поражены феохромоцитомой, а дети больны, полагают, что при этом с генетических позиций следует иметь в виду следующие возможности: родители умерли до того, как болезнь проявилась клинически; имелась недостаточная пенетрантность; произошли спонтанные мутации в новую доминанту или же ген являлся рецессивным.

Мы полагаем, что, хотя ряд случаев феохромоцитомы, несомненно, имеет наследственный характер, далеко не у каждого больного это заболевание генетически обусловлено. Результаты опытов с экспериментальным воспроизведением феохромоцитомы указывают, что эта опухоль может быть получена при воздействии ряда внешних и внутренних факторов, в частности при введении гормонов яичников и гипофиза, причем наблюдается переход от гиперплазии к опухоли. Хотя наследственные и спорадические случаи заболевания феохромоцитомой клинически сходны, но в отношении их локализации, множественности поражений и возраста больных имеются некоторые отличия. Хум отмечал, что в 9 семьях из 21 больного 11 имели двусторонние, а 2 - множественные опухоли; из 3 вненадпочечниковых феохромоцитом, выявленных у детей, 2 относятся к случаям семейных заболеваний. В 18 семьях среди 56 больных было 12 детей. Таким образом, в наследственных случаях феохромоцитома имеет тенденцию к более раннему развитию и проявлению, к множественности поражения и двусторонней локализации. Это следует иметь в виду, особенно при оперативном лечении феохромоцитом.

Приведенные данные вынуждают нас рассматривать проблему наследования феохромоцитомы как практически важную, обязывают врачей проводить тщательное обследование родственников больного, поскольку в некоторых случаях это может привести к ранней диагностике у них опухоли хромаффинной ткани и своевременному лечению.

Ввиду частого сочетания феохромоцитомы с нейрофиброматозом, заболеванием с довольно постоянной доминантной наследственностью, необходимо особо тщательно искать хромаффинные опухоли у больных нейрофиброматозом.

Женский журнал www.BlackPantera.ru: Владимир Меньшиков

Грэхам, проанализировав 207 случаев феохромоцитом, нашел следующую локализацию опухоли: в правом надпочечнике - 92 случая, в левом надпочечнике - 70, в правом поясничном околопозвоночном пространстве -7, в левом - 5; перед большими сосудами брюшной полости - 4; в органе Цуккеркандля - 4; в левом грудном околопозвоночном пространстве - 2; в чревном узле - 1. В 10% случаев опухоли были вненадпочечниковыми; в 9,2% - двусторонними, в 1,5% - множественными (всего 11%). Сумингтон и Гудалл указывают, что из 283 случаев в 48% опухоли локализуются в правом надпочечнике, в 33% - в левом, в 9% бывают двусторонними, в 4% - множественными и в 5% случаев вненадпочечниковыми. Хум, пользуясь огромным материалом Барбеу и своим, находит, что 9% всех хромаффинных опухолей двусторонние. Однако он отмечает, что у детей (24%) в случаях семейных заболеваний (50%) частота обнаружения двусторонних опухолей гораздо выше, чем у взрослых больных (5,3%).

Локализация вненадпочечниковых феохромоцитом |

Генетика. К настоящему времени накопились уже некоторые данные, позволяющие предположить наследственную передачу заболеваемости этой опухолью.

С 1943 г., когда был описан первый случай "семейного" заболевания феохромоцитомой, по 1962 г. мы обнаружили в литературе описания 17 семей (2 из них - в отечественной литературе), ряд членов которых имел хромаффинные опухоли. О. В. Николаев и А. П. Калинин наблюдали больную со злокачественной двусторонней феохромоцитомой и множественными метастазами. По словам больной, у ее сестры, умершей от гипертонического криза, на вскрытии была обнаружена опухоль надпочечника. Хотя мы не располагаем точными данными о гистологическом строении этой опухоли, молодой возраст больной и характер ее заболевания (пароксизмальная гипертония) служат косвенным указанием на ее хромаффинную природу. Отец этих 2 больных также страдал гипертонией.

| Статьи по теме: |

| Феохромоцитома

Частота распространения Феохромоцитомные кризы Симптомокомплексы Бессимптомная феохромоцитома Феохромоцитома у детей |

Карман и Брашер, проанализировав описания 10 семей, в которых 25 человек страдали феохромоцитомой, пришли к выводу, что наследственность феохромоцитомы определяется геном доминантного типа, причем пенетрантность этого гена довольно высока. В указанных 10 семьях в 6 случаях один из родителей больного ребенка был также болен, в 2 случаях один из родителей, возможно, был болен. В 1 случае родители были здоровы, а в 7 случаях не было известно, больны ли они.

Смит также пришел к выводу, что способ наследования феохромоцитомы мономерный, доминантный, аутосомный, с разнообразной выраженностью фенотипа. При изучении наследственности феохромоцитомы необходимо тщательное и длительное наблюдение за всеми родственниками. Приводятся случаи, когда заболевание феохромоцитомой у родителей больных детей было выявлено лишь на вскрытии.

Карман и Брашер, рассматривая вариант, когда в семье родители не были поражены феохромоцитомой, а дети больны, полагают, что при этом с генетических позиций следует иметь в виду следующие возможности: родители умерли до того, как болезнь проявилась клинически; имелась недостаточная пенетрантность; произошли спонтанные мутации в новую доминанту или же ген являлся рецессивным.

Мы полагаем, что, хотя ряд случаев феохромоцитомы, несомненно, имеет наследственный характер, далеко не у каждого больного это заболевание генетически обусловлено. Результаты опытов с экспериментальным воспроизведением феохромоцитомы указывают, что эта опухоль может быть получена при воздействии ряда внешних и внутренних факторов, в частности при введении гормонов яичников и гипофиза, причем наблюдается переход от гиперплазии к опухоли. Хотя наследственные и спорадические случаи заболевания феохромоцитомой клинически сходны, но в отношении их локализации, множественности поражений и возраста больных имеются некоторые отличия. Хум отмечал, что в 9 семьях из 21 больного 11 имели двусторонние, а 2 - множественные опухоли; из 3 вненадпочечниковых феохромоцитом, выявленных у детей, 2 относятся к случаям семейных заболеваний. В 18 семьях среди 56 больных было 12 детей. Таким образом, в наследственных случаях феохромоцитома имеет тенденцию к более раннему развитию и проявлению, к множественности поражения и двусторонней локализации. Это следует иметь в виду, особенно при оперативном лечении феохромоцитом.

Приведенные данные вынуждают нас рассматривать проблему наследования феохромоцитомы как практически важную, обязывают врачей проводить тщательное обследование родственников больного, поскольку в некоторых случаях это может привести к ранней диагностике у них опухоли хромаффинной ткани и своевременному лечению.

Ввиду частого сочетания феохромоцитомы с нейрофиброматозом, заболеванием с довольно постоянной доминантной наследственностью, необходимо особо тщательно искать хромаффинные опухоли у больных нейрофиброматозом.

Женский журнал www.BlackPantera.ru: Владимир Меньшиков